Die Radegundiskapelle,

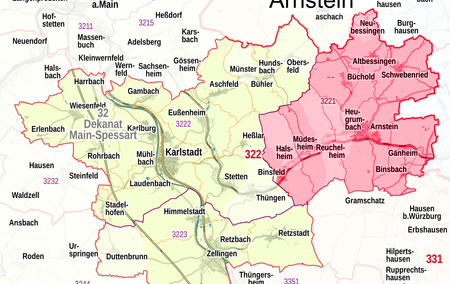

auch Holzkirchlein genannt, steht am Hang des südlichen Wernufers oberhalb von Müdesheim.

Einer Sage nach soll die gefangene Thüringerprinzessin Radegundis an der dortigen Quelle gerastet haben, als der Frankenkönig Chlothachar sie zur Hochzeit in sein Reich verschleppte. Aus der erzwungenen, kinderlosen Ehe sei sie, so die Legende, nach zehn Jahren geflüchtet, um nach ihrer Weihe zur Diakonisse durch Bischof Medardus von Noyon vor der Stadt Poitiers ein Kloster zu gründen, in dem sie bis zu ihrem Tode 587 lebte. Vom oströmischen Kaiser erhielt sie einen Kreuzpartikel, der in ihre Ikonographie einging.

Geschichte

Erwähnung fand die Kapelle 1595 im Salbuch des Amtes Arnstein als Kapelle der Hl. Ottilia, der wohl ursprünglichen Patronin: „Aber vor Alters ein groß walfarth dahin gericht gewesen unnd noch werden kranckhe Kinder auch von weitten Orten auff vil meilen Wegs dahin getragenn, aus dem Brönnlein gebadet; ist offtmalen probiret, sobalden nach Ausschöpfung mit dem geschirr, als zum Ersten darmit jnns Brönnlein gegriffen, daß wasser sich trüeb erzeigt, daß solche Kinder gestorben unnd von der Kranckheit (…) nit wiederumb genesen, da es aber schoen und lautter verplibet, die Kinder wiederumb zu vorig gesuntheit khomenn“.

Das Wasser wurde auch bei Augenleiden angewendet.

1614 fielen Opfer in der Kapelle an. Mehrfach wurde der ruinöse Zustand des Bauwerkes bemängelt, doch konnte die geplante Renovierung und Erweiterung des Kirchleins erst 1681 durch den Reuchelheimer Schultheiß Hans Burchart verwirklicht werden. Aus dieser Zeit stammen die Radegundis-Figur und der Hochaltar mit den beiden gedrehten Säulen und dem späteren Bild der Heiligen als Klosterfrau. Seitlich an diesen Altar befanden sich die heute in der Pfarrkirche Müdesheim aufbewahrten spätgotischen Figuren der Heiligen Johannes des Täufers und Johannes des Evangelisten.

Mitte des 18. Jahrhunderts fanden in der Kapelle Renovierungsarbeiten unter der Beteiligung des Malers Johann Peter Herrlein statt. 1753 wurde die gestiftete steinerne Kreuzigungsgruppe bei der Kapelle aufgestellt.

Ein Nachfahre des Hans Burchart finanzierte 1845 eine Renovierung mit Erweiterung der Kapelle und zwei neue Seitenaltäre. Im rechten Seitenaltar stand die Radegundisfigur des 17. Jahrhunderts.

Ein Kreuzweg von Müdesheim aus zur Kapelle entstand 1873, 1895 eine Lourdesgrotte.

Bei der Renovierung 1960 räumte man die Kapelle bis auf den Hochaltar und die Figuren der Hl. Radegundis und der Muttergottes leer.

Das Erscheinungsjahr 1740 einer Biographie der Heiligen markiert den Höhepunkt: Viel Volk wallfahre zur Kapelle, der Brunnen sei jedoch inzwischen versiegt. Vor dem Bild der Heiligen zünden die Besucher Kerzen an und nehmen diese dann als ein Mittel gegen Fieber mit nach Hause.

Der Ablass, den 1797 die Pfarrkirche von Müdesheim für das Radegundisfest erhielt, deutet darauf, dass zu dieser Zeit die Verehrung der Heiligen ganz auf die Pfarrkirche konzentriert werden sollte. Zogen gegen 1880 an dem Fest der hl. Radegundis und am Sonntag nach Maria Himmelfahrt Prozessionen von der Pfarrkirche zur Kapelle, so kommen heute nur vereinzelt Gruppen von Gläubigen. Die beiden Feste werden noch mit einer Messe in der Kapelle gefeiert.

1878 sollen viele Votivbilder und Weihegaben vorhanden gewesen sein. Eine Fotografie der Zeit um 1940 zeigt an der Langhauswand neben dem Radegundisaltar an einer eigenen Holztafel mit Ablage wächserne Fatschenkinder und Beine. Bis 1960 fanden sich Schriftvotive unterschiedlicher Techniken, die bis heute verschwunden sind.

aus „Wallfahrt im Bistum Würzburg, (Die Gnadenorte, Kult- und Andachtsstätten in Unterfranken)“ - Echter-Verlag 1996

Sanierung der Radegundiskapelle 1992 bis 2007

Der Initiative der Müdesheimer Kirchenverwaltungsmitglieder und ihrem damaligen Pfarrer Engelbert Braun ist es zu verdanken, dass die im Wald zwischen Müdesheim und Reuchelheim gelegene Radegundiskapelle erhalten und der drohende Verfall abgewendet wurde. In den Jahren von 1992 bis 2007 wurde die im Eigentum der Stadt Arnstein befindliche Kapelle unter der Bauherrenschaft der Kirchenstiftung Müdesheim in drei Bauabschnitten grundlegend saniert.

Im 1. Bauabschnitt 1992 – 1995 fand die Außenrenovierung der Kapelle statt. Dabei wurde beim Mauerwerk nachträglich das fehlende Fundament eingebracht, die Dacheindeckung komplett erneuert, die morschen Balken im Dachstuhl und im Fachwerk der Wände ausgetauscht, der Glockenturm stabilisiert und den Außenwänden ein neuer Verputz und Anstrich gegeben.

Der 2. Bauabschnitt umfasste die Umgriff-Gestaltung der Radegundiskapelle und wurde in den Jahren 1998 und 2001 durchgeführt. Dazu musste der Südhang neben der Kapelle abgegraben werden. Die beiden Flügelmauern links und rechts von der Lourdes-Grotte wurden als Stützmauern gegen den Hang neu errichtet und mit Bruchsteinen verblendet. Das Gewölbe der Lourdes-Grotte war eingefallen und musste wiederhergestellt werden. Die Kreuzigungsgruppe aus Sandstein, die als 12. Kreuzwegstation fungiert, wurde grundlegend restauriert, ebenso die 13. und 14. Kreuzwegstation, die beide einen neuen Standort bekamen. Der Bereich vor dem Kapellen-Eingang und vor der Lourdes-Grotte wurde gepflastert und der Platz im Umgriff der Kapelle planiert und mit Schotterrasen versehen. Der Hang oberhalb der Lourdes-Grotte wurde mit niedrigem Buschwerk bepflanzt und der Platz mit Bäumen und einer Buchenhecke aufgewertet.

In den Jahren 2005 bis 2007 wurde schließlich die Innenrenovierung der Radegundiskapelle angegangen. Im Juni 2005 wurde die Kapelle leer geräumt. Die vorhandenen Risse im Mauerwerk mussten verpresst werden. Im Chor entstand durch Zimmerer-Arbeit die Grundkonstruktion für ein neues Gewölbe. Durch dieses frei tragende Kreuzgrat-Gewölbe gewinnt die Kapelle im Altar-Bereich deutlich an Höhe. Vorher war der Chor-Bereich an der Decke verbrettert. Es wird vermutet, dass in früheren Jahrhunderten bereits ein Kreuzgratgewölbe hier eingebaut oder geplant war. Die vorhandenen Pfeiler deuten zumindest darauf hin. Nachdem die Holzdecke aus den 1960er Jahren im Kirchenschiff abgenommen war, kam die ursprüngliche Hohlkehl-Stuck-Decke wieder zum Vorschein. Die Kapelle wirkt jetzt wieder freier und man merkt, dass die Proportionen wieder stimmen. Der Fußboden erhielt einen neuen Belag aus einheimischen Sandstein-Platten. Die Fenster wurden umgebaut, damit die Kapelle besser belüftet werden kann. Das frei gelegte Butzenscheiben-Fenster über dem Altar wurde vergrößert und mit einem Sandsteinrahmen versehen. Im Kirchen-Innern ist eine Figur der Hl.Radegundis zu sehen, die der Sage nach in der Nähe der heutigen Kapelle gerastet haben soll, als der Frankenkönig Chlothachar sie zur Hochzeit in sein Reich verschleppte. Im Kapellen-Schiff wurden 12 Apostelleuchter an den Wänden installiert, deren Kerzen die Kapelle in ein warmes Licht tauchen. Die alten unbequemen Sitzbänke wurden durch 30 Hocker ersetzt, die vielseitig einsetzbar sind und eine individuelle Gestaltung der Gottesdienste möglich machen.

Die Radegundiskapelle ist Anlaufstelle für viele Gläubige, die hier einen wunderbaren Ort der Ruhe, des Innehaltens und der Begegnung mit Gott finden. Sie wird im Laufe des Jahres auch genutzt für verschiedene Gottesdienste, z.B. das sonntägliche Abendlob in der Sommerzeit, Mai-Andachten, Hochzeiten oder die besinnliche Stunde um Mitternacht an Heilig Abend.

Richard Keller